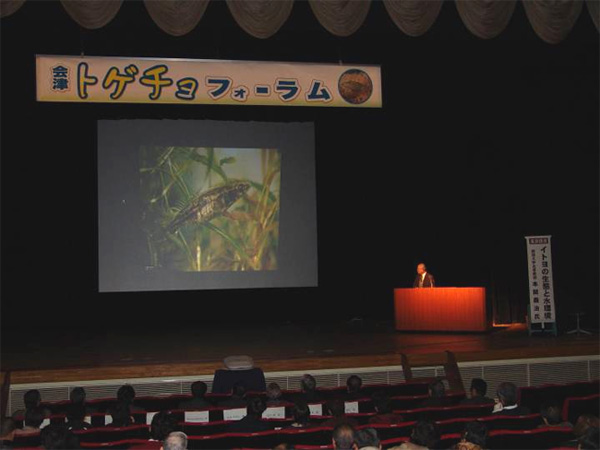

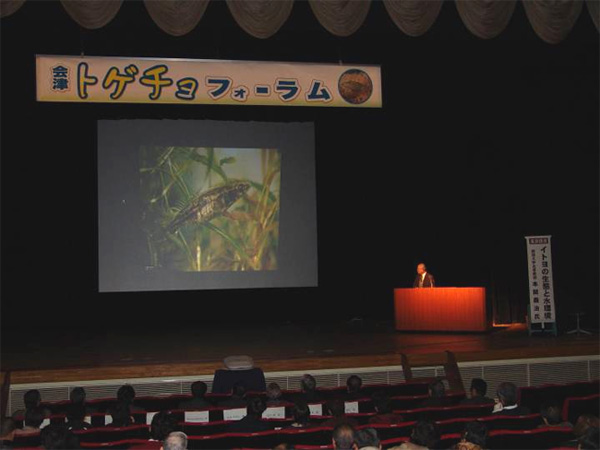

「会津トゲチョフォーラム」を昨年12月17日に喜多方プラザで開催しました。おかげさまで約200名の聴衆の方々に参加頂くことが出来き、新潟大学名誉教授の本間先生の講演をはじめ、諸々の事例発表やディスカッションが行われ、流域の水環境を考える上でとても重要なフォーラムとなりました。

簡単ではありますが、「会津トゲチョフォーラム」の開催概要を報告いたします。

講演等に先立ち、開催地である喜多方市白井英男市長より開会の挨拶をいただきました。

−清流を持つ喜多方はトゲチョ、セキレイ、ホタルを市の代表する生き物としています。そのいずれもが清流に棲むものです。ラーメンの街喜多方も清い水があってのものです。より水を大事にする、よりきれいな水をもつ、このことが流域のMerkmal(指標)になるという意志をもち、その裏付けとしてトゲチョがいるということになろうと考えます。素晴らしい水環境をみんなで守りましょう。−

|

|

新潟に住む私は、早春に信濃川を遡上するイトヨを見て育ちました。海から遡上し、川に卵を産むサケやイトヨを不思議な魚と感じました。このようなことも動機となり研究者への道を進むことになりました。イトヨは陸封型と降海型というふうに表されます。つまりイトヨは言葉では一種だけれども海と川で生きるものと、川のみに生きるものとがいます。そこで型という表現を使います。型は種とはならないのでしょうか。

i )会津のイトヨと海より遡上したイトヨを交配しました。

結果:経代的(永大を継ぐこと)にはならない。

ii )会津のイトヨと海のイトヨはいつ頃より違うのか(遺伝的距離)

結果:遺伝的距離は数百万年の単位になる。

iii )形態的な変化はあるのか。

結果:外形及び体色にその差異が認められる。

以上のようなことからイトヨの陸封型と降海型は別種である。よって会津に永く生き続けるイトヨはとても重要なものです。このイトヨを支えるものが水環境であるので今後も注視しなければなりません。

|

|

陸封型イトヨ南限生息地ということで国指定天然記念物にある大野市は、あちこちに清水(じょうず:しみずのこと)があり、かつてはその清水にイトヨが泳いでおりました。しかし近年イトヨは減少しました。そこで行政と住民はこの稀少なイトヨを護るためにイトヨの里会館を平成13年に完成させ、水環境・イトヨの生態観察、調査にと、学べ楽しめる施設を作りました。またこの施設を目当てに観光客が市に入るようにもなりました。生きものを扱う施設なので苦労もあります。イトヨを狙い飛来するサギ、紛れ込むザリガニ、増え続けるアブラハヤなどの苦労です。

この会館では地域の人々にとっては、イトヨ音頭、イトヨ踊りの場であったりと親しまれる存在でもあります。このような活動に平成16年には秋篠宮殿下ご臨席での「トゲウオ・サミットin大野」も開催することができました。

大野には清水に泳ぐ宝物、イトヨがいます。阿賀川流域にも会津の宝物のイトヨがいます。この宝物のイトヨが永く泳ぐ水環境をもとに支え合いましょう。

|

|

いつか姿が見えなくなったイトヨが街を流れる田付川に帰ってきた嬉しさと、イトヨの棲む元気な街、喜多方をクラス全員で画きました。絵は川の日制定10周年記念の応募作品で県最優秀賞に輝きました。

制作は大変で放課後も残っての作業だったけど、だんだんと楽しくなっていきました。画いているうちに、イトヨの生態や川の生きもについても学びました。また川でゴミを拾ったり、草を刈ったりもしました。それらの行動の中で川の大切さを知りました。クラスメイトの一人は歌も作りました。

小さなトゲチョ。小さな命のトゲチョ。

ちっちゃいけど、何倍もの大きな川で生きている。どこまでも果てしなく流れる川の中で。

でも、いつかほとんどのトゲチョが引っ越して、田付川が寂しくなった。

そして何年かの時が過ぎて、きれいになった川にようやく帰ってきた。私たちのトゲチョが。

ずっとずっと未来までいてね。喜多方のトゲチョ。私たちのトゲチョ。

今でもクラスに飾られる絵を見るととても元気と勇気が出る。

|

|

|

二瓶豊久氏(喜多方市高郷町自然を守る会)

|

|---|

高郷町に流れる只見川にイトヨが生息をしている。かつての地元では湧き水箇所には希少種のホトケドジョウやイトヨがいた。今は土地改良事業でその住環境もそこに生きていた生きものいなくなった。この只見川に泳ぐ少数のイトヨを護りたい。しかしダムの水位の増減等のこともあり難儀する。多くの人と知恵を出し合いながら豊かな郷土の自然を守りたい。活動は急がず楽しみながら、そして誇りをもって進んでいきたい。

| |

室井藤夫氏(南会津町川島地区)

|

|---|

旧田島町川島地区に存在する阿賀川の旧河道に生息するイトヨを、地区で保全している。激変するイトヨを見て、この環境を次の世代にこのまま継いでよいのかとの自問もあり、地区の人々と呼応しかつての環境に近づけようと行動をしている。また、いも煮会もお楽しみでイトヨ生息地で行っている。総合学習などの環境学習でも訪れる人も多くなっており嬉しく思っている。

旧田島町川島地区に存在する阿賀川の旧河道に生息するイトヨを、地区で保全している。激変するイトヨを見て、この環境を次の世代にこのまま継いでよいのかとの自問もあり、地区の人々と呼応しかつての環境に近づけようと行動をしている。また、いも煮会もお楽しみでイトヨ生息地で行っている。総合学習などの環境学習でも訪れる人も多くなっており嬉しく思っている。

| |

鈴木一弘氏(会津非出資漁業協同組合)

|

|---|

今、全国的に、種々の生物に行政も住民も注目をしている。そのことは大切なことだが、その目は稀少なものを見ている。稀少なものだけを特別扱いにするではなく、普通のものも生態的考案からしても重要である。多くの生きものが生きられる環境づくりが重要である。生きものを護るには、それらの生きものの生活史とその環境をよく調べ理解することが重要である。

今、全国的に、種々の生物に行政も住民も注目をしている。そのことは大切なことだが、その目は稀少なものを見ている。稀少なものだけを特別扱いにするではなく、普通のものも生態的考案からしても重要である。多くの生きものが生きられる環境づくりが重要である。生きものを護るには、それらの生きものの生活史とその環境をよく調べ理解することが重要である。

| |

長谷川幸治氏(本願清水イトヨの里副館長)

|

|---|

大野市ではいたるところでイトヨというものに出会う。マンホールのフタ、バスの絵柄、オブジェ、保育園の名前にまでといたるところでイトヨに出会う。街中にイトヨがいる。つまりイトヨの存在が常に生活の一部にないと保全は難しい。組織の高齢化も問題である。大人を育てることは難しい。子どもは今の結果ではなく将来の結果を考えれば重要な理解者であり指導者である。このことも考えなくてはならない。また、いくら人が集まり、意志が集まっても核となるものを持たなければならない。

大野市ではいたるところでイトヨというものに出会う。マンホールのフタ、バスの絵柄、オブジェ、保育園の名前にまでといたるところでイトヨに出会う。街中にイトヨがいる。つまりイトヨの存在が常に生活の一部にないと保全は難しい。組織の高齢化も問題である。大人を育てることは難しい。子どもは今の結果ではなく将来の結果を考えれば重要な理解者であり指導者である。このことも考えなくてはならない。また、いくら人が集まり、意志が集まっても核となるものを持たなければならない。

|

|

トゲチョ会津ネットワークでは、これからも会津地方の水環境とトゲチョの生息環境を守るため、

様々な活動を行っていきたいと思います。

(トゲチョ会津ネットワーク事務局 H19.1.23)

|

|

旧田島町川島地区に存在する阿賀川の旧河道に生息するイトヨを、地区で保全している。激変するイトヨを見て、この環境を次の世代にこのまま継いでよいのかとの自問もあり、地区の人々と呼応しかつての環境に近づけようと行動をしている。また、いも煮会もお楽しみでイトヨ生息地で行っている。総合学習などの環境学習でも訪れる人も多くなっており嬉しく思っている。

旧田島町川島地区に存在する阿賀川の旧河道に生息するイトヨを、地区で保全している。激変するイトヨを見て、この環境を次の世代にこのまま継いでよいのかとの自問もあり、地区の人々と呼応しかつての環境に近づけようと行動をしている。また、いも煮会もお楽しみでイトヨ生息地で行っている。総合学習などの環境学習でも訪れる人も多くなっており嬉しく思っている。

今、全国的に、種々の生物に行政も住民も注目をしている。そのことは大切なことだが、その目は稀少なものを見ている。稀少なものだけを特別扱いにするではなく、普通のものも生態的考案からしても重要である。多くの生きものが生きられる環境づくりが重要である。生きものを護るには、それらの生きものの生活史とその環境をよく調べ理解することが重要である。

今、全国的に、種々の生物に行政も住民も注目をしている。そのことは大切なことだが、その目は稀少なものを見ている。稀少なものだけを特別扱いにするではなく、普通のものも生態的考案からしても重要である。多くの生きものが生きられる環境づくりが重要である。生きものを護るには、それらの生きものの生活史とその環境をよく調べ理解することが重要である。

大野市ではいたるところでイトヨというものに出会う。マンホールのフタ、バスの絵柄、オブジェ、保育園の名前にまでといたるところでイトヨに出会う。街中にイトヨがいる。つまりイトヨの存在が常に生活の一部にないと保全は難しい。組織の高齢化も問題である。大人を育てることは難しい。子どもは今の結果ではなく将来の結果を考えれば重要な理解者であり指導者である。このことも考えなくてはならない。また、いくら人が集まり、意志が集まっても核となるものを持たなければならない。

大野市ではいたるところでイトヨというものに出会う。マンホールのフタ、バスの絵柄、オブジェ、保育園の名前にまでといたるところでイトヨに出会う。街中にイトヨがいる。つまりイトヨの存在が常に生活の一部にないと保全は難しい。組織の高齢化も問題である。大人を育てることは難しい。子どもは今の結果ではなく将来の結果を考えれば重要な理解者であり指導者である。このことも考えなくてはならない。また、いくら人が集まり、意志が集まっても核となるものを持たなければならない。